Детство, унесённое войной…

В канун святой для каждого ленинградца-петербуржца даты — 27 января — мы публикуем воспоминания кронштадтки, которая, давно проживая за пределами родного города, решила записать всё то, что сохранила её память о годах, на которые выпало её детство. Вспоминает Римма Васильевна Шишмарёва.

В канун святой для каждого ленинградца-петербуржца даты — 27 января — мы публикуем воспоминания кронштадтки, которая, давно проживая за пределами родного города, решила записать всё то, что сохранила её память о годах, на которые выпало её детство. Вспоминает Римма Васильевна Шишмарёва.

Начало войны

Родилась я в Кронштадте. Отец с мамой поженились, когда маме было всего 17 лет, жених был немного старше её (отец 1901 года рождения, мама — 1904-го). Отец тогда был матросом, потом дослужился до майора. Первых двух детей они потеряли маленькими. Один был ещё грудным, другой в шесть лет погиб от несчастного случая. Третьим их ребёнком был Юра (на 8 лет меня старше), а я была четвёртой. Сразу после моего рождения родители разошлись. И хотя я была в семье не очень желанным ребенком, меня любили.

Родилась я в Кронштадте. Отец с мамой поженились, когда маме было всего 17 лет, жених был немного старше её (отец 1901 года рождения, мама — 1904-го). Отец тогда был матросом, потом дослужился до майора. Первых двух детей они потеряли маленькими. Один был ещё грудным, другой в шесть лет погиб от несчастного случая. Третьим их ребёнком был Юра (на 8 лет меня старше), а я была четвёртой. Сразу после моего рождения родители разошлись. И хотя я была в семье не очень желанным ребенком, меня любили.

Война пришла, когда мне едва исполнилось 4 года: 14 июня — день моего рождения, а 22 июня — начало войны. Очень странно, но до начала войны я ничего не помню, а вот день начала войны мне помнится очень хорошо. Мама, я и брат ходили в этот день на кладбище за город. Путь туда и назад был трудным. И Юра нёс меня на плечах. Мы с ним это называли «на кукарешках», а дальше уже война…

Бомбёжка

В дни войны мама работала на прачечной фабрике — стирала бельё для военных частей. Тётя работала на швейной фабрике при Морском заводе. На швейной фабрике шили военное обмундирование. Большинство кронштадтцев работало на Морском заводе — его и старались разбомбить немцы. Люди, идущие утром на работу, не знали, вернутся ли они вечером домой. Жилые дома тоже обстреливали. Так что вечером на месте дома могли быть одни развалины. Мама и тётя вечером рассказывали, куда за день попали бомбы.

Бабушка и я оставались дома. Брат большую часть дня был вне дома, но куда он ходил и что делал днём, я не знаю. Нам с бабушкой было наказано мамой по тревоге спускаться в бомбоубежище. Бомбоубежища находились в подвальных помещениях домов. Но, как потом рассказывала мне мама, я то ли по глупости, то ли по привычке к бомбежкам, уговаривала бабушку не ходить в бомбоубежище. И бабушка, доверяя детской интуиции, оставалась со мной в квартире. Бог нас миловал.

Голод

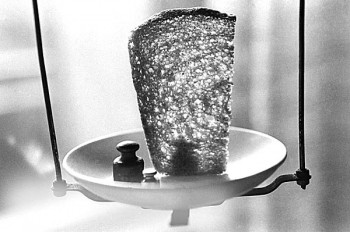

В нашей семье от голода в блокаду умерла бабушка. В тот день маме удалось где-то достать горсточку пшена. Радостная, она пришла домой, собрав остатки дров, разожгла в печке огонь и поставила туда котелок, чтобы варить кашу. Бабушка попросила маму варить кашу, как можно жиже, чтобы её было больше. В комнате было ужасно холодно. Мама подвинула бабушкину кровать ближе к печке, так как подойти сама бабушка уже не могла — была истощена до такой степени, что с кровати не вставала… Все ждали кашу. Но когда каша была готова, бабушка уже умерла.

В нашей семье от голода в блокаду умерла бабушка. В тот день маме удалось где-то достать горсточку пшена. Радостная, она пришла домой, собрав остатки дров, разожгла в печке огонь и поставила туда котелок, чтобы варить кашу. Бабушка попросила маму варить кашу, как можно жиже, чтобы её было больше. В комнате было ужасно холодно. Мама подвинула бабушкину кровать ближе к печке, так как подойти сама бабушка уже не могла — была истощена до такой степени, что с кровати не вставала… Все ждали кашу. Но когда каша была готова, бабушка уже умерла.

Смерть бабушки

Смерть ходила за всеми по пятам, кого где заставала. Многие умирали прямо на улице. У идущих рядом людей не было сил, чтобы оттащить мертвецов даже в сторону. Перешагивали через трупы и шли дальше. Трупы собирали специальные машины, курсирующие по улицам. В одну такую машину положили и мы тело умершей от голода бабушки, зашитое в белую простыню.

Ленинградцев хоронили в общих могилах, которые породнили тысячи людей, и мёртвых, и живых. Не напрасно они называются «братскими». И сегодня можно видеть, как стоят перед ними с непокрытой головой благодарные потомки на Пискарёвском кладбище, как кладут на эти холмики цветы в память о своих родных и совершенно незнакомых людях, похороненных в ленинградской земле.

После войны моя мама много плакала на одной такой могиле, считая себя виноватой перед своей матерью за то, что похоронила её даже без гроба. Но в блокаду редко кому удавалось похоронить своих близких в гробах.

Эвакуация

Как только стало возможным эвакуироваться, у нас появилась надежда. Ведь в первую очередь вывозили женщин и детей… В июле 1942 года маму, брата и меня посадили на баржи и стали переправлять с острова на Большую землю, в Лисий нос. Немцы бомбили баржи, и некоторые из них ушли под воду, так и не достигнув противоположного берега. Но нам повезло — наша баржа доставила нас на берег, где в лесу мы и заночевали.

Дальше ехали в товарных вагонах. Там было организовано питание. Но после длительного голода есть надо было помалу. Мне помнится пшённая каша. Мама не удержалась — съела слишком много и чуть не умерла. К счастью, эвакуированных сопровождали врачи. Один из них заставил маму высунуть голову из вагона и, засунув в рот пальцы, вызвать рвоту. А потом у мамы началась цинга, и брат Юра бегал на станциях менять вещи, что мы взяли с собой, на зелёный лук.

А ещё на станциях женщины бегали с чайниками за кипятком, чтобы напоить нас — детей. Однажды поезд уже отходил, а мама ещё не вернулась. Брат схватил меня, и мы выпрыгнули из вагона, не желая уезжать без мамы. Ей же удалось прицепиться к другому вагону, и когда она потом перебралась в свой, нас там уже не было. Помню, поезд отходил, а мы стояли на платформе совершенно растерянные. Хорошо, что один из военных, сопровождавший поезд, увидел нас. Уже на ходу он посадил меня в вагон и сказал брату, чтобы тот прыгал ко мне. Так мы оказались в вагоне с какими-то тюками. Людей там не было. Я плакала, думая, что больше никогда не увижу маму. Так ехали до следующей остановки. А когда поезд снова остановился, мы вылезли из вагона на станцию и пошли искать вагон, в котором ехали прежде. Брат сказал мне, что надо забрать наши вещи. И там мы увидели маму. Она была вся в слезах.

Встреча с соседом

На всех станциях, которые мы проезжали, было много военных. На одной из них маму окликнул мужчина в солдатской форме. Это был наш сосед по дому — дядя Володя Никитин. Он должен был через несколько часов участвовать в наступлении. Помню, как он сказал маме: «Ты, Нюра, наверное, видишь меня в последний раз». И ещё добавил: «После войны расскажи моим — жене Даше и дочке Люсе — об этой встрече». В этом же бою он и погиб. После войны мама рассказала тёте Даше об этой встрече. И тётя Даша время от времени просила маму повторить рассказ!

Приехали

На поезде мы доехали до Саратова, там нас посадили на подводу, запряженную быками, и мы поехали дальше. Так мы оказались на хуторе Сараны. Сели на улице и стали ждать, когда кто-нибудь заберёт нас к себе в дом. Мама от голода и цинги выглядела плохо, с большим распухшим животом она была похожа на беременную — это отпугивало. Люди боялись, что у неё скоро появится малыш, а ведь прокормить детей, да ещё совсем маленьких — было самым трудным. Одна женщина даже упрекнула маму, что та мол задумала во время войны детей рожать. Мама попыталась её разуверить, но женщина осталась при своём мнении. Она ушла, а потом неожиданно вернулась — и взяла нас к себе. Так мы стали жить в доме тёти Марии Коротенко.

Отъедалась на хуторе

Дом тёти Марии встретил нас пирогами. Тетя Мария где-то раздобыла муки, смешала её с полынью. Пироги получились от полыни горькими, но начинены они были свёклой. Я с аппетитом их уплетала. Эти пироги считались праздничными. В обычные дни хлеб заменяли лепёшки из желудей. Мама привезла с собой мясорубку. На ней мололи жёлуди для приготовления лепёшек. Лепёшки получались твёрдые, грубые. Для моего детского желудка они казались каменными.

У тёти Марии была козочка. Когда хозяйка спросила меня, буду ли я пасти её козочку, я сразу же согласилась. Так я получила работу. Утром на хутор приезжали подводы и забирали всех женщин и подростков на работу. Уезжали мама, тётя Мария, её дочь Нюра и мой брат Юра. В доме оставались только мы с козочкой. Я привязывала к руке верёвочку, которая соединяла меня с козочкой, и мы отправлялись пастись. Мы целый день лазали «по горам» и «долам», иногда спускались в овраги, где росли дикие яблони и груши. Козочка паслась, и я тоже. В горах находила дикий лук, который мне очень нравился. Попадался клевер, который мы называли «кашкой». Голодной я уже не была. Вечером тётя Мария доила козочку и наливала мне за работу кружку молока, которая помогала мне проглотить желудёвую лепёшку.

Был у тёти Марии огородик, и нам с него перепадали овощи. Иногда у Юры и мамы было свободное время, и тогда они собирали дикие ягоды и фрукты, чтобы посушить их на зиму. Недалеко от хутора был колхозный сад, ходить туда категорически запрещалось, но мы умудрялись и там полакомиться. Помню крупные и вкусные яблоки анис и груши бергамот.

Когда я была освобождена от своей работы, то бегала в гости к немке Мрычке. Мрычка и её сын — подросток Виктор — жили за хутором. У них были две бодучие коровы, от которых мне иногда приходилось спасаться бегством. Но сама Мрычка была добра ко мне, и я у неё от души наедалась, пила молоко.

Одна дома

Зимы в тех краях были снежные, суровые. В окрестностях водились волки, которые наведывались в хутор. Однажды один из них заглянул в окно нашей хаты. Я тогда была дома одна… Зимой я часто целый день сидела в хате одна, так как женщин и подростков утром увозили на работу.

Зимы в тех краях были снежные, суровые. В окрестностях водились волки, которые наведывались в хутор. Однажды один из них заглянул в окно нашей хаты. Я тогда была дома одна… Зимой я часто целый день сидела в хате одна, так как женщин и подростков утром увозили на работу.

Любимым местом в хате для меня было окно. На окне я проводила много времени. В соседней хате тоже были дети, и мне очень хотелось пойти к ним. Но зимней одежды и обуви у меня не было. Соседские дети тоже были разуты и раздеты, поэтому тоже не могли прибежать ко мне. Лишь изредка мы, разутые и раздетые, рисковали сделать пробежку из дома в дом.

Весной начался окот у овец. Как-то я полюбопытствовала, как это овцы «котятся». И надо мной подшутили, сказав, что маленькие овечки «катятся» с горы, которая видна из моего окна. И вот я целыми днями смотрела на эту гору, желая увидеть катящихся с горы маленьких овечек. Нередко, когда наступал вечер, я так и засыпала — на подоконнике, — вернувшаяся с работы мама переносила меня в кровать.

В обратный путь

Война ещё не закончилась, но когда блокада Ленинграда была прорвана, мой брат Юра стал упрашивать маму ехать домой. Уговорил, и мы поехали. Кое-как добрались до Новгорода. И тут выяснилось, что на въезд в Кронштадт нужно разрешение — так называемый «вызов». Его у нас не было, и мы вынуждены были оставаться в Новгороде.

Ютились вместе с другими эвакуированными в подвале Дома культуры. Пол подвала был цементный. А мы спали на этом полу, подстелив лишь кое-какие оставшиеся у нас тряпки. Освещалось помещение лучинами. Когда их гасили, в подвале начинали хозяйничать крысы. Они были огромными. Мы, дети, их очень боялись, зная, что они больно кусаются… Ещё помню баню. Ходили туда редко. Женщины, дети, мальчики-подростки мылись вместе.

Мешочек сухофруктов и три кусочка сахара

А потом я заболела. Корь и воспаление легких свалили меня. Я была так слаба, что врач сказал маме, что меня нужно отправить в больницу. Я проплакала всю ночь, так как боялась потеряться без мамы. И мама утром сказала врачу, что меня никуда не отдаст. Я слабела всё больше и больше. Хорошо, что мама, уезжая с хутора, взяла с собой мешочек сухофруктов, которые как-то поддерживали меня.

Из-за моей болезни нас перевели из подвала в бывший свинарник. Там я уже лежала не на полу, а на металлической кровати. Но наступила зима, и было очень холодно. Так как в стенах свинарника между досками были щели, то меня часто заметало снегом. Чтобы как-то согреть, мама набрасывала на меня все наши тряпки — скудную одежонку. Я уже не вставала и только иногда вылезала из-под тряпья, чтобы дотянуться до гвоздика на стене. На этом гвоздике висел маленький мешочек, в котором лежало 3-4 кусочка сахара. Сахар давали по карточкам. Я бережно доставала один кусочек, но не могла себе позволить откусить — лишь лизала его и, укутавшись снова в тряпки, продолжала мечтать… о сахаре.

Мама и Юра приходили поздно. Они работали на стройке. Ещё с нами в этом помещении жила семья Галкиных из Ленинграда. Тётя Мария, Ольга и Лиза, которые были приблизительно одного возраста с моим братом. Ольга была старшей. Очень серьезная девочка. Но Лиза была полной противоположностью Ольге. Круглолицая Лизка (так её чаще называли) то и дело смеялась и озорничала.

Вечером тётя Мария давала девочкам дневную норму хлеба — маленький кусочек, и Лизка сразу его съедала. Ольга делила на два раза, оставляя на утро. Хранился он у неё в кармане фуфайки. И вот однажды утром перед уходом на работу она полезла в карман за хлебушком. Вместо хлеба она вытащила мышку. Ольга разрыдалась. Спрятанный ею кусочек хлеба был настолько мал, что мышка съела его весь.

Зиму от слабости и болезни я провела в кровати. Но весной, когда лучики солнышка стали проскакивать ко мне через щели стен, захотелось вылезть из-под тряпья, которое спасало меня от холода. Одевшись, я выползла на улицу и присела около нашего жилища. Вечером я услышала стук деревянных подошв по мостовой. Это шли с работы женщины. В то военное время они носили «шанхаи» — парусиновые ботинки на деревянной подошве. Когда мама увидела меня на улице, не поверила своим глазам. Ведь врачи давно считали меня безнадёжной. Подбежав, мама схватила меня в охапку и стала целовать. С того дня я пошла на поправку.

День Победы

Невозможно было не запомнить День Победы. Наши полуголодные, полуодетые и полуобутые мамы обнимали и целовали друг друга. На лицах взрослых была такая радость, какой я больше никогда не видела. Дети моего возраста как-то сразу не могли воспринять, что победа несёт нам совсем другую жизнь. Наши мамы брали нас на руки, целовали, а по щекам у них текли слёзы. В тот день многие плакали и от радости, и от потерь. В тот день мой брат Юра принял решение добраться до Кронштадта.

Как брат добрался до Кронштадта

Однажды Юра пошёл получать продукты по карточкам и не вернулся. Часть полученных продуктов с другим мальчиком он передал для нас с мамой. Оставив себе немного, он двинулся в путь. Добрался до Ломоносова. Но Кронштадт в то время был закрытым городом, и пропускали туда только по соответствующим документам. У брата было только свидетельство о рождении. Этого было недостаточно. Но он был уроженец Кронштадта, а наши мальчишки знали все входы и выходы. Ему удалось уговорить матросов одного из катеров, которым он показал свидетельство о рождении, и те провезли его в Кронштадт. Там он пошёл к маминой сестре тёте Тосе.

По вечерам в Кронштадте все квартиры обходил военный патруль, проверяя документы. Брата нашли и отправили на Большую землю. Но он снова переправлялся на остров. Так повторялось несколько раз, пока тётя не обратилась к нашему отцу, который всю войну был в Кронштадте, занимая большую военную должность. Тот посодействовал, и брата прописали в нашу квартиру, где жила тётя Тося. К этому времени Юре уже исполнилось 16 лет, и он пошёл работать на буксир кочегаром. Там же он отслужил и свою срочную службу.

Ходить в школу было не в чем

В сентябре 1945 года в Новгороде я пошла в школу. К тому времени одежды у меня практически не осталось. Чулок не было. На ногах были резиновые довоенные боты. Так как ноги мои за годы войны выросли, боты стали малы, и пришлось отрезать носы. Однажды в класс к нам пришла какая-то комиссия и, увидев меня, такую раздетую, выделила мне ордер на юбку. Юбка оказалась для взрослой женщины. Это было даже очень хорошо, так как она закрывала мои голые ноги.

Писали мы маленькими огрызочками карандашей на газетах. Между строчек. Только у одной девочки Шуры был настоящий большой карандаш. А ещё у Шуры был старенький портфель. Остальные дети носили свои школьные принадлежности в узелках. Фамилия у Шуры была Попова, и мы считали, что отец у неё поп, поэтому она богаче нас.

Школа наша была полуразрушенная. Ремонтировали её пленные немцы. И мы с ними дружили. Иногда, во время урока, немец что-то поделывал в классе и, видя, что мы не можем сложить самые простейшие цифры, подсказывал нам на пальцах. А на переменах немцы сажали нас к себе на колени и показывали фотографии своих детей. Так прошло время, и наступил декабрь.

Возвращение домой

В декабре мама получила долгожданный «вызов» из Кронштадта, и мы двинулись в путь. От Ломоносова до Кронштадта ехали по льду на грузовой машине. Ехали в большинстве женщины с детьми. Сопровождали нас военные. Когда мы благополучно ступили на кронштадтскую землю и пришли на нашу улицу, мама спросила меня, найду ли я дом, в котором мы жили до войны. Я побежала и нашла наш дом.

В комнате нашей ещё висели шторы из плотной чёрной бумаги. Во время войны такие шторы были обязательными. Они были для светомаскировки. Но моё внимание сразу привлекла чёрная говорящая тарелка, висевшая над кроватью. Радио. Я залезла на спинку кровати и стала слушать. Для меня это было чудо. Спустилась на пол я только тогда, когда с работы вернулась тётя.

Осмотрев меня со всех сторон, тётя сказала маме: «Это ведь не Риммочка!». Она помнила меня довоенную — чистенькую, ухоженную, с бантиками, в платьице с воланчиками. Сейчас перед ней стояла наголо стриженая, худая девочка, одетая по-нищенски. И эта девочка постоянно почёсывалась, так как её заедали вши. Тётя заговорила со мной по-русски, а в ответ услышала украинскую речь. Ведь на хуторе Саратовской области, где мы жили во время войны, большинство населения было украинским. И я там хорошо выучила украинский язык, на русском же мне говорить было сложнее. Поэтому тётя никак не хотела поверить в то, что я — это действительно я.

«Гниды, гады, голову грызут»

Когда тётя Тося обнаружила, что в моей одежде и голове (волосы только-только начали отрастать) кишат вши, она пришла в ужас. Вшей тогда разделяли на головные и платяные или «одёжные». Платяные вши прятались в швах одежды. Меня искупали, голову намазали керосином и завязали платком. А одежду мою, несмотря на то, что с ней после войны было сложно, пришлось сжечь. Из своих старых платьев тётя стала шить для меня комбинированные платья. В ту пору такие носили многие.

А борьба со вшами продолжалась ещё долго — меня они особенно не хотели покидать. В каждой семье были гребешки с очень частыми зубчиками. Жeнщины сами пользовались гребешками и постоянно прочёсывали им головы детей. На стол стелилась чистая бумага, и, когда расчёсывали волосы, на неё сыпались вши. До сих пор помню треск, раздававшийся, когда на вшу надавливали ногтем. Когда после зимних каникул я пошла в школу, то оказалось, что и там ведётся борьба со вшами. Постоянно делались медицинские осмотры. Но всё равно часто можно было видеть, как девочки ловили вшей в своих волосах и уничтожали их прямо на парте. Была даже такая скороговорка: «Гришка, гад, подай гребенку. Гниды — гады голову грызут».

Есть хотелось постоянно

Возвращавшихся из эвакуации в обязательном порядке обследовали врачи. Мне поставили диагноз «дистрофия». Назначили дополнительное питание. В то время в районе Якорной площади был длинный барак. Туда в определенные часы и стекались ослабевшие, такие как и я, ребятишки. Усаживались за длинным столом. И нас кормили. Кормили по тому времени хорошо. А пока мы ели, за нами наблюдали служащие, которые следили, чтобы мы съели всё. Конечно, мне хотелось часть еды спрятать в карман, чтобы отнести маме. Но этого делать не разрешалось. Мы должны были набраться сил, чтобы жить.

Дети послевоенного города находили пищу и сами. Во дворах наших стояли большие деревянные ящики — помойки. Голодные дети в них копались. Иногда там попадались картофельные очистки, из которых, промыв и пропустив их через мясорубку, наши мамы пекли нам лепёшки.

Ещё дети ловили рыбу. На детскую удочку почему-то попадалась чаще всего маленькая рыбка колюшка. Она была жирная, её пропускали через мясорубку, и рыбка шла в пишу прямо с косточками. Котлетки из колюшки были очень питательные. И это была большая поддержка.

Хлеба по карточкам ещё не хватало для нормального питания. За буханку хлеба люди отдавали одежду, мебель, ювелирные изделия. А дворы домов были превращены в огороды. И у нас с мамой был тоже маленький клочок земли. Сажали на нём картошку, то есть шкурки картофельные с глазками. Картошка вырастала нормальная. И никто чужого не выкапывал.

Горшочек каши

Жизнь постепенно налаживалась, но кушать всё ещё постоянно хотелось. Однажды я пошла играть к девочке-соседке. Их семья как-то меньше страдала от голода. Отец Леры работал на Морском заводе, был хорошим специалистом по шитью воинской одежды и обеспечивал семью лучше, чем удавалось многим другим. Лере мама оставила горшочек пшённой каши, сверху каша была полита растительным маслом. Но Лера не хотела кушать. Когда же я увидела этот горшочек, то у меня потекли слюнки, и играть с Лерой я уже не могла. Попросить у Леры каши я не посмела, и мне пришлось побыстрее уйти.

«Сестрёнка» и моряки

Оглядевшись в Кронштадте, я нашла себе ещё один источник подкрепления. Мой шестнадцатилетний брат Юра служил кочегаром на буксире. И я частенько приходила на пирс, где стоял буксир, и меня забирали на судно. Ни у кого из моряков буксира в Кронштадте родственников не было. Поэтому все моряки называли меня сестрёнкой и были рады моему приходу. Относились ко мне заботливо и ласково. Когда был у них обед, мне разрешалось сесть к их столу. Стол был деревянный, длинный. Помню алюминиевые кружки, наполненные компотом. Больше всего я любила в компоте изюм. Заглянув в каждую кружку, я выбирала ту, в которой было больше изюма. Кто-то оставался без компота, но был счастлив, что отдал свой компот «сестрёнке». Матросы меня баловали, часто катали на лодке. Но к вечеру Юра отправлял меня домой.

Хочется отметить, что матросы в ту пору были не такие, как сейчас. Во флот отбирали самых рослых, крепких, здоровых. Чувствовалась в них отвага, сила. Словом, все они были отчаянные парни. Бескозырки носили набекрень, а в брюки вшивали клинья, чтобы расклешить. 3a это их забирал патруль, сажали на гауптвахту. Но искоренить традицию носить широкие брюки не могли.

Моя первая кукла

Игрушки у нас в основном были самодельные. Не помню откуда, но появился у меня маленький теннисный мячик. Я была счастлива и не расставалась с ним. Но однажды, гуляя около Обводного канала, я обронила туда мяч. Канал этот очень глубокий и обнесен решёткой. Я стояла около неё и горько плакала. Мимо проходила группа матросов, они спросили о моём горе. И когда я рассказала, они тут же связали свои ремни, и один из их спустился к воде канала. Достать мячик было трудно, но он достал. Я уже не плакала, а моряки пошли дальше… Помогут ли люди сейчас плачущей из-за мяча девочке? Да и девочки сейчас, пожалуй, не плачут по такому поводу. Со временем всё меняется.

Сейчас у детей много игрушек. А я уже училась в школе, когда стала обладательницей настоящей куклы! Мама давала мне деньги на завтрак, но я, мечтая о кукле, копила их. Кукла была с соской, маленькая, но для меня она была самой прекрасной игрушкой.

Детские игры

Родители (у большинства только мамы) работали, и мы были предоставлены сами себе. Во дворах играли в войну, в казаки-разбойники, прятки, лапту. В большом почёте у нас был мяч и скакалки. Успевали много читать. Девочки занимались рукоделием, я очень увлекалась вышивкой, рисовала. Для соседей по коммунальной квартире мы ставили спектакли. Показывали их в коридоре. Из всех комнат для зрителей выносили стулья. Билеты на такие спектакли были платные, деньги нужны были нам на создание костюмов. Поставили «Золушку», «Красную шапочку», «Волшебницу Ашам» и другие.

Иногда вся наша дворовая ватага отправлялась за город. Там мы лaзили по кладбищу в поисках старых могил и склепов. Иногда ходили на городской пляж купаться, но из-за слабого здоровья я так и не научилась хорошо плавать.

По воскресеньям матросам казармы, которая находилась недалеко от нашего дома, показывали кино, и мы — ребята — были тут как тут. Иногда нас пропускали через проходную. Когда же там дежурил «сердитый дяденька», мы находили другие ходы — подлезали под ворота, через забор — в кинозал мы всё равно попадали, а оттуда нас уже не выгоняли. Матросы сидели на стульях, а мы устраивались на полу перед первым рядом.

Когда у мамы был летом отпуск, то мы ехали в Ломоносов. Старый Ломоносовский парк постепенно переходил в лес. Мы с мамой ходили туда за ягодами. Много ягод мы не набирали, но эту прогулку я вспоминала потом до следующего маминого отпуска. Несколько раз мама отправляла меня в пионерские лагеря. Воспоминания об этих лагерях тоже самые светлые.

Добрые отношения на долгие годы

Никто в ту пору нас, ребятишек, в Кронштадте не обижал, и мы росли, не боясь людей, спокойно, как у Бога за пазухой. Я боялась только собак, коров да лошадей. Жили мы с мамой в коммунальной квартире. Кроме нас, там было ещё пять семей. Все они составляли большую дружную коммунальную семью. А ещё мне очень повезло с учителями и одноклассницами. Ученицы (тогда было раздельное обучение) между собой сохранили добрые отношения на долгие годы. До сих пор каждый год, хотя школу мы окончили уже больше 50 лет назад, «девочки» из 10-Б встречаются в феврале. И эти встречи для каждой из нас имеют огромное значение.

Воспоминания о военном и послевоенном детстве хочется закончить мыслью о том, что именно оно, такое тяжёлое наше детство, сохранило наши души: нет в нас ни завести, ни злости, и живём мы по совести.

Римма ШИШМАРЁВА

(в замужестве Харламенко)